人类如何“读懂”大黄蜂的“感同身受”?

熊蜂,因体态似熊而得名,又叫大黄蜂,是植物界传粉的“扛把子”。

为了读懂大黄蜂,南方医科大学公共卫生学院心理学系教授彭飞几乎花费了人生中最黄金的十年。

10月24日,国际顶级学术期刊《科学》(Science)以封面论文形式发表了彭飞课题组的研究成果。这项研究得出了两个结论:大黄蜂是有情绪的;两个独立的大黄蜂,相互“看一眼”,就能实现情绪传染。

这一结论不仅颠覆了人类对无脊椎动物社会认知能力的传统认知,还把生命演化的起源往前推了一步。

事实上,针对人类的情绪研究难度亦不小,为何要对大黄蜂的“情绪”开展科学研究?该怎么“感知”它们的情绪变化?

在彭飞看来,尽管被视为地球上最低等的生物,但是到了今天,大黄蜂身上仍存在许多未解之谜。人类需要放下姿态,用平等视角与之相处,才能真正“读懂”它们。

“读懂”大黄蜂,不全是充满理想主义色彩的研究,也有实用主义的考量。作为人工智能与心理学交叉领域的专家,彭飞称,大黄蜂的大脑仅有约一百万个神经元,却能完成学习、记忆、情绪与社会认知等复杂任务,人类能否以此为灵感设计出另一套人工智能通用算法,注定是一次漫长的跋涉之旅。

大黄蜂存在情绪表现

没有一项研究是凭空诞生的。

心理学上,存在一个经典实验——“半杯水”实验。该实验通过观察个体对半杯水的反应,区分其心理倾向。悲观者面对半杯水时倾向于表述“我就剩下半杯水了”,而乐观者则会说“我还有半杯水”。

这一项研究很快被引入到了动物研究中,其中就包括了熊蜂的情绪研究。

研究者先通过训练让熊蜂明确“奖励刺激(如蓝色)”和“无奖励刺激(如绿色)”——面对奖励刺激会快速选择,面对无奖励刺激会延迟选择;再给熊蜂“介于两者之间的模糊刺激(如蓝绿混合色)”,来观察熊蜂的个体选择。

展开全文

若熊蜂处于积极情绪状态,会倾向将模糊刺激归为“奖励类”;若处于消极情绪状态,会倾向归为“无奖励类”。

沿着这一路径,2016年一项关于熊蜂的情绪研究引起了关注。研究者首先在通道中给熊蜂一小滴超高浓度的蔗糖溶液,让它饮用。研究发现,熊蜂在获得意外奖励时,会表现出类似“积极情绪”的行为特征,反应速度加快、决策更趋向冒险。

这一结果让大家第一次意识到,大黄蜂原来是有情绪的,也引起了很多人的好奇。其中就包括彭飞。查阅大量相关资料后,他萌生了一个大胆的科学假设:如果单只熊蜂能产生“积极情绪”,那这种情绪会不会在熊蜂个体之间传染?

从灵感到发现,彭飞几乎走了10年的时间,连学生都换了几拨人。

2018年,这一假设正式进入探索阶段。那时实验条件有限,团队在简易实验室中反复尝试,却始终无果。直到2021年,硕士生彭超阳在一次实验中意外发现,当熊蜂与处于积极状态的同伴接触后,其行为方式出现了明显变化。

这是一场偶然吗?

花费超500个小时建立颜色与奖励关联

很快,彭飞团队把实验中的奖励刺激确定为“颜色奖励”。

早在上世纪90年代,科学家就发现,熊蜂看到的颜色与人类截然不同。彭飞说,人类拥有红绿蓝三色感光细胞,能识别红色却无法识别紫外光;而熊蜂拥有紫外、绿和蓝三色感光细胞,“人眼看到的红色,熊蜂可能无法识别;人眼看到的绿色,对它们而言则可能偏灰色。”他解释。

研究的关键基础任务之一是,能否在大黄蜂的世界里,成功植入特定颜色与奖励的关联?

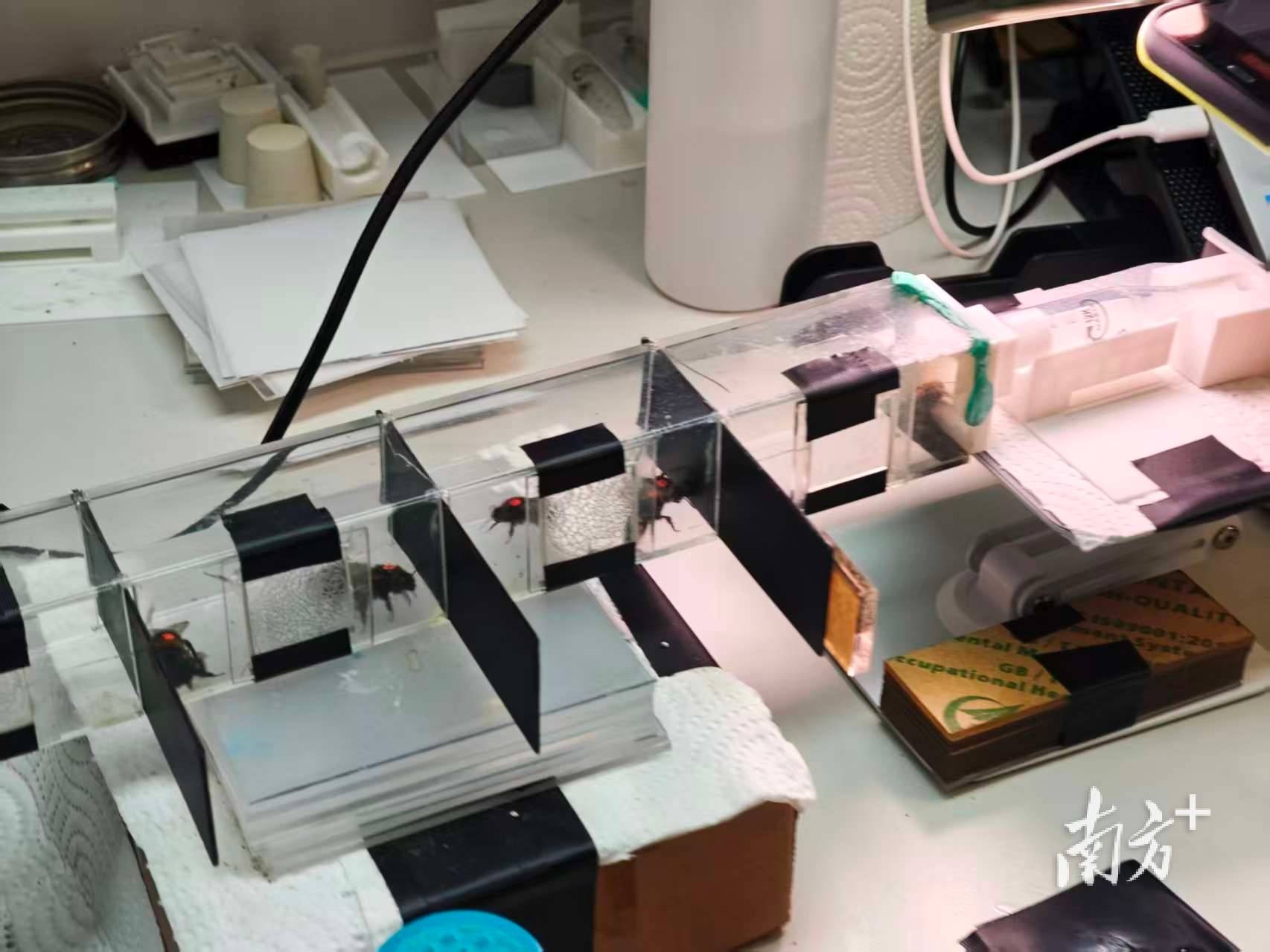

根据实验需求,团队共训练了168只熊蜂,每只熊蜂都经历2-3小时的训练。超500个小时的训练后,熊蜂们成为合格的“选手”。但在此之前,不少熊蜂已被“淘汰出局”,团队花费了更多时间在与熊蜂的周旋之中。博士生卓贞伟回忆,为确保数据的可靠性,团队成员常常需要连续数小时训练和观察熊蜂,记录每一次细微的行为变化。

最具挑战的是“中间色”的设定。团队先用光谱仪测量颜色的光反射数据,再将光谱数据代入“熊蜂颜色视觉的计算模型”,验证“中间色”在熊蜂视觉体系中确实处于两种目标颜色(如蓝色和绿色,分别对应奖励刺激和无奖励刺激)之间,而非第三种独立颜色。

一些细微变化有可能产生色差,例如打印机的型号、墨料的批次、纸张的材料等都可能影响实验结果,所以为最大程度控制实验的变量,彭飞甚至要求工厂一次性生产数百个同批次颜色卡片,以确保实验刺激材料完全一致。

在严格的条件控制下,168只实验蜂均完成了8轮奖惩学习训练,才在它们的脑子里植入了颜色与奖励的关系,即蓝色有糖水奖励,绿色没有糖水奖励。

“你快乐所以我快乐”

不过,真正的考验还没有开始。

在彭飞看来,既然实验的关键在论证不同个体之间能实现情绪传染,首先需要让它们之间能产生互动,之后明确一个可量化的“指标”,用来论证被“感染”的熊蜂是否会表现出积极的选择偏向。

很快,熊蜂被实验团队分为四组。

第一组只是静静地待着,第二组幸运地得到了一滴美味糖水,第三组则被安排去与一位刚刚得到糖水奖励的熊蜂互动30秒,第四组则与一位没有获得奖励的熊蜂互动30秒。之后,研究人员给出一种颜色介于蓝花与绿花之间的花朵,然后计时,统计每组熊蜂分别需要多久落上去。

它们的首次降落时间,被用作情绪状态的指标。如果反应时越短,说明越“乐观”,偏向于相信这朵“不确定”的花里可能藏着糖水。

不出所料,“中过奖”的第二组熊蜂,降落反应显著快于没有获得糖水的第一组。那些仅仅“见过快乐同伴”的第三组熊蜂,同样“乐观”,反应时间明显快于第一组和第四组。

也就是说,积极的情绪状态,通过短暂的社会互动,在熊蜂之间“传开”了。但疑惑接踵而来,情绪是如何传染,是嗅觉、触觉还是视觉?

研究团队设计了3个实验组,第一组让测试熊蜂和“中奖”熊蜂隔着横向透明隔板,第二组隔着纵向透明隔板,分别互动30秒。两者均隔绝了气味和身体接触,但区别在于,在纵向隔板中的两只熊蜂“看”得更清楚。第三组,测试熊蜂与“中奖”熊蜂在黑暗的箱子里共处、接触。

实验结果非常惊喜。彭飞说,熊蜂的积极情绪传染并不依赖身体接触或化学信号,而是仅凭视觉信息就能实现。换句话说,仅仅“看到”一只情绪积极的同伴,就可以让另一只蜂也变得更“乐观”。

历经10年,这个曾经在彭飞脑海中一闪而过的大胆科学假设,被证实了。

彭飞说,这一次实验首次证明无脊椎动物存在“情绪传递”,将社会认知能力的进化时间点提前——以往,此类能力被视作高等生物的专属能力,仅见于人类及部分社会性哺乳动物。但是,这项研究提示,“情绪传染”的社会认知机制可能在生命演化的早期阶段就已经出现。

赋能人工智能发展

回首实验的全过程,彭飞称,最大的难点便是,人类如何与熊蜂互动。“它们经常干到一半‘罢工’,一点办法也没有。”他苦笑,做实验是团队的工作,但熊蜂有自己的选择,不一定会总是配合,此时能做的只有耐心观察与等待。

与熊蜂打交道时间越久,彭飞越感到,对它们的认知只是冰山一角。很久之前,在一次实验中,彭飞就发现首次从蜂巢出来的熊蜂总是会频繁撞击透明天花板。

它们是在“生气”吗?

最初,彭飞误以为这是“愤怒逃逸”,甚至调整实验箱高度、更换“性格温和”的熊蜂,但始终无法解决。直到一次野外实验,他才明白这是熊蜂的习性。

他观察到,熊蜂首次出巢时会做“之字形飞行”,有时候甚至会飞出去数公里之外,这种“巡航式”飞行可以帮助熊蜂记住环境线索,找到归家的路径。在实验室时,熊蜂也是通过撞击、盘旋记忆场地与蜂巢的相对位置,为后续归巢做准备。

“撞天花板”并非情绪抵触,是一种生理本能。

在采访中,对于大黄蜂的习性,彭飞仍保持严谨的答复,他知道熊蜂有情绪,但不确定这是愤怒还是恐惧,他知道熊蜂会导航,但不知道它们是否能建立一个“认知地图”。

“这是一种对生命的敬畏。”彭飞说,熊蜂已在地球上生存超过4000万年,拥有充盈的生命力。对于它在演化过程中产生的能力,人类还需要很长时间才能解开谜底。

科学实验是人类认识世界的一种方式。彭飞说,在科学求真的道路上,多数时候,人类在面对低等动物时,常以自身为尺度,但只有真正尝试走进它们的世界并与之互动时,才可能会有更多惊喜的发现。

今天,这项研究的成果已拓展到了农业领域。

基于对熊蜂学习与决策机制的深入研究,研究团队开发出“熊蜂定向授粉技术”,通过实验室预训练,使熊蜂形成对目标作物花朵的偏好记忆,从而实现精准授粉。

在果树种植领域,团队率先将熊蜂定向授粉技术应用于沙田柚果园,实现了从“人工授粉”到“生物智能授粉”的突破。在中药材种植领域,团队已初步实现熊蜂对阳春砂花的稳定访花,为未来的授粉研究提供了新的思路。

下一步,熊蜂的研究,有望为人工智能的研究打开新思路。

人工智能的早期灵感同样源自动物研究。20世纪60年代,哈佛大学科学家Hubel和Wiesel通过观察猫的视觉皮层发现,猫的大脑以分层的方式处理视觉信息,这一发现不仅奠定了现代视觉神经科学的基础,也启发了人工智能领域深度学习算法中卷积神经网络的层级结构理念。

“如果我们能够深入理解熊蜂微型脑的感知与学习机制,就可能为脑科学和人工智能的发展带来新的启示。”彭飞说,熊蜂的大脑仅有约一百万个神经元,却能实现学习、记忆、情绪与社会认知等复杂任务。

或许有一天,人类也能从这些微型生命形式中汲取灵感,设计出更通用、更高效的人工智能系统。这是一个宏大的梦想,也将是一场长途跋涉。

评论